अगर आप IAS बनने का सपना देख चुके हैं और तैयारी में जुट गए हैं तो सबसे पहले आपको NCERT कक्षा 6 से 12 पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और इसलिए इस पोस्ट में हम आपको भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक Ncert Geography : Seasons in India ( भारत में ऋतुएँ नोट्स ) की संपूर्ण जानकारी आपको शार्ट तरीके से आसान भाषा में उपलब्ध करवा रहे हैं

जब भी आप Ncert पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत में ऋतुएँ के बारे में पढ़ने को मिलेगा उसी से संबंधित हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं साथ ही आप इसे PDF के रूप में निशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं

Ncert Geography : Seasons in India ( भारत में ऋतुएँ नोट्स )

· मौसम-वैज्ञानिक वर्ष को चार ऋतुओं में बाँटा जा सकता है-

1. शीत ऋतु

2. ग्रीष्म ऋतु

3. दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ऋतु (वर्षा ऋतु)

4. मानसून निवर्तन की ऋतु

1. शीत ऋतु ( Ncert Geography : Seasons in India )

तापमान:-

· उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवम्बर से प्रारंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी-फरवरी सर्वाधिक ठण्डे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत का औसत दैनिक तापमान 21° सेल्सियस से कम रहता है जबकि रात्रि का तापमान पंजाब और राजस्थान में हिमांक (0° सेल्सियस) से भी नीचा चला जाता है।

· उत्तरी भारत में अधिक ठण्ड पड़ने के मुख्य रूप से तीन कारण है-

1. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं।

2. निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

3. फरवरी के आस-पास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठण्डी पवनें उत्तरी भारत में शीत लहर ला देती है जिसके कारण देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में पाला व कोहरा पड़ता है।

·प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती क्योंकि तटीय भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे- तिरुवनंतपुरम में मध्य जनवरी का तापमान 31° सेल्सियस जबकि जून में 29.5° सेल्सियस तापमान रहता है।

वायुदाब एवं पवनें:-

· दिसंबर के अंत तक (22 दिसम्बर) सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में उत्तरी मैदान में एक दक्षिण उच्च वायुदाब विकसित होता है और दक्षिणी भारत में वायुदाब उत्तरी भारत से भी कम होता है। इस ऋतु में 1019 मिलीबार उत्तरी-पश्चिमी भारत तथा 1013 मिलीबार संभार रेखाएँ भारत के सुदूर दक्षिण हिस्से से होकर गुजरती है।

· भारत के उत्तरी-पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से हिन्द महसागर में स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलता प्रारंभ करती है, कम दाब प्रवणता के कारण इनकी गति 3-5 किमी./घंटा होती है। यह पवनें क्षेत्र की भू-आकृति से प्रभावित होकर गंगा घाटी में पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर तथा गंगा-ब्रह्मपुत्र-डेल्टा में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।

· पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं जो पश्चिम जेट प्रवाह के सम्पर्क में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार कर भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में पहुँचते हैं।

· यह पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी की आर्द्रता प्राप्त करते हैं।

वर्षा:-

· शीत काल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती क्योंकि इनमें नमी केवल नाममत्र की होती है और स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है जिससे वर्षा होने की संभावना खत्म हो जाती है इसलिए शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्र ही शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं।

1. पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी-उत्तर प्रदेश में वर्षा करता है। यह वर्षा रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। स्थानीय भाषा में इस वर्षा को ‘मावठ’ कहते हैं, इसे ‘गोल्डन ड्रॉप्स’ के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यही हिम गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों से उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है।

2.भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25-50 मिमी. तक वर्षा हो जाती है।

3. उत्तरी-पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवम्बर के मध्य बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी-पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी-पूर्वी केरल में झंझावत वर्षा करती हैं।

2. ग्रीष्म ऋतु ( Ncert Geography : Seasons in India )

तापमान:-

· मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है जिसके कारण उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है इसमें अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय भारत का औसत तापमान 30-32° सेल्सियस होता है। मार्च में दक्कन पठार का अधिकतर तापमान 38° सेल्सियस, अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश का तापमान 38-43° सेल्सियस और मई में देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग का तापमान 48° सेल्सियस तक पहुँच जाता है।

· दक्षिणी भारत (तापमान 26-32° सेल्सियस) में समुद्र का समकारी प्रभाव होने के कारण तापमान उत्तरी भारत से कम रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान ऊँचाई के कारण घट कर 25° सेल्सियस से भी कम हो जाता है।

· तटीय भागों में समताप रेखाएँ तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण में फैली है जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है।

वायुदाब और पवनें:-

· ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी के कारण उत्तर भारत में कम वायुदाब पाया जाता है। उप-महाद्वीप के गर्म होने के कारण जुलाई में ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर 25° उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। यह ITCZ उत्तरी-पश्चिमी थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण-पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होता है।

· उत्तर-पश्चिम में ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद ‘लू’ नामक शुष्क व गर्म हवाएँ चलती थी जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई के शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूलभरी आँधियाँ चलने चलने लगती है जो पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाती है क्योंकि ये हवाएँ अपने साथ हल्की बारिश और शीतल हवाएँ लाती है। कई बार इन स्थानीय तूफानों से मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं।

ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान:-

1. आम्र वर्षा- दक्षिण भारत (आम को जल्दी पकाने में सहायक)

2. फूलों की बौछार- केरल कर्नाटक (कहवा के फूलों को खिलाने में सहायक)

3. काल बैशाखी- पश्चिमी बंगाल (चाय, पटसन, चावल के लिए लाभदायक)

4. बारदोली छीड़ा- असम

5.लू – उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक (शुष्क व गर्म पवन)

3. दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी ऋतु (वर्षा ऋतु) Ncert Geography : Seasons in India

· मई के महीने में उत्तरी-पश्चिमी मैदान में तापमान तेजी से बढ़ता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र धीरे-धीरे सक्रिय होने लगता है। जून के आरंभ में यह न्यून वायुदाब क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हिन्दी महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इन दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा भू-मध्य रेखा को पार करने के पश्चात् दक्षिण-पश्चिम हो जाती है इसलिए इसे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कहते हैं।

· दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक प्रारंभ होती है, तापमान में काफी गिरावट आ जाती है, तेज गर्जना और बिजली कड़क के साथ यह आर्द्रताभरी पवनें चलना प्रारंभ करती है जिसे ‘मानसून प्रस्फोट’ कहा जाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में वर्षा होती है और जुलाई के पहले सप्ताह तक यह मानसूनी पवनें समस्त उप-महाद्वीपीय क्षेत्र में फैल जाती है इसी कारण मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच तापमान में 5-8° की गिरावट आती है।

· दक्षिणी-पश्चिमी मानसून उच्चावच के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाता है-

1. अरब सागर की शाखा

2. बंगाल की खाड़ी की शाखा

1. अरब सागर की मानसूनी पवन:-

· अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे 3 शाखाओं में विभाजित होती है-

1. अरब सागर की एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकता है- यह शाखा पश्चिमी घाट की ढलान पर 900-1200 मीटर की ऊँचाई पर चढ़ती है और ठण्डी होकर पवनाभिमुख ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250-400 सेमी. के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के पश्चात् यह पवन नीचे पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है इस कारण इस पवन की आर्द्रता में कमी आ जाती है और पूर्वी ढाल पर नाममात्र की वर्षा होती है।

2. अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने से प्रवेश कर विंध्यन और सतपुड़ा के बीच छोटा नागपुर पठार (15 सेमी.) तक वर्षा करती है और छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है।

3.अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ठ प्रायद्वीप और कच्छ से प्रवेश कर अरावली के समानांतर होती हुई राजस्थान को पार करती है और राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब हरियाणा में यह बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा से मिल जाती है और दोनों शाखाएँ मिलकर पश्चिमी हिमालय (विशेष रूप से धर्मशाला) में वर्षा करती है।

बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें ( Ncert Geography : Seasons in India )

· बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें म्यांमार के अराकान पहाड़ियों से टकराती है जो इसे भारतीय उप-महाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभाव में आकर दो भागों में बँट जाती है-

1.बंगाल खाड़ी की एक शाखा गंगा के मैदान के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान में पहुँचती है।

2.बंगाल खाड़ी की शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है खासी पहाड़ी के शिखर पर स्थित मॉसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।

नोट:- तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों?

1. पश्चिमी तट बंगाल खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है।

2.यह दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है।

मानसूनी वर्षा की विशेषताएँ:-

1. दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है।

2.मानसूनी वर्षा भू-आकृति द्वारा नियंत्रित होती है जैसे- पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर 250 सेमी. से अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है।

3.मानसूनी वर्षा में समुद्र के बढ़ती दूरी के साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है जैसे- दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कोलकाता में 119 सेमी., पटना 105 सेमी., प्रयागराज में 76 सेमी. तथा दिल्ली में 56 सेमी. वर्षा करता है।

4.ग्रीष्म काल में मुसलाधार वर्षा होती है जो मृदा का अपरदन करती है।

5. भारत की कृषि प्रधान की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि देश में होने वाली वर्षा का तीन-चौथाई भाग दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है।

6. मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण असमान है।

7. मानसूनी वर्षा अनिश्चित और अनियमित हैं।

8. कई बार मानसूनी वर्षा सामान्य अवधि से पहले समाप्त हो जाती है जिससे खड़ी फसलों को नुकसान होता है तथा शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है।

मानसून की निवर्तन की ऋतु ( Ncert Geography : Seasons in India )

· सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब का द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना शुरू कर देती है इससे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। अक्टूबर और नवम्बर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है।

· मानसून सितंबर के पहले सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान से लौटता है सितंबर महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट जाता है। मानसून अक्टूबर की शुरुआत में बंगाल खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवम्बर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसम्बर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीपीय भारत से पूरी तरह हट चुका होता है।

· मानसून निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में अक्टूबर-नवम्बर में सबसे अधिक वर्षा होती है।

· इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाब के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। कोरोमण्डल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है।

· गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं।

नोट:-मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। मृदा में नमी और उच्च तापमान के कारण आर्द्रता के दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है।

भारत की परंपरागत ऋतुएँ ( Ncert Geography : Seasons in India )

· भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक छह ऋतुओं में बाँटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है, लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है।

| ऋतु | भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने | ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने |

| बसंत | चैत्र-बैसाख | मार्च-अप्रैल |

| ग्रीष्म | ज्येष्ठ-आषाढ़ | मई-जून |

| वर्षा | श्रावण-भाद्र | जुलाई-अगस्त |

| शरद | आश्विन-कार्तिक | सितंबर-अक्टूबर |

| हेमंत | मार्गशीष-पौष | नवम्बर-दिसम्बर |

| शिशिर | माघ-फाल्गुन | जनवरी-फरवरी |

वर्षा का वितरण:-

· भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएँ पाई जाती हैं इस आधार पर भारत को 4 भागों में बाँटा जा सकता है-

1. अधिक वर्षा वाले क्षेत्र

2. मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र

3. न्यून वर्षा वाले क्षेत्र

4. अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र

अधिक वर्षा वाले क्षेत्र:-

· अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है।

मध्यम वर्षा के क्षेत्र:-

· गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप, झारखण्ड, बिहार, पूर्वी मध्य-प्रदेश, उप-हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है।

न्यून वर्षा के क्षेत्र:-

· पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है।

अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र:-

· प्रायद्वीप के कुछ भागों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।

वर्षा की परिवर्तिता:-

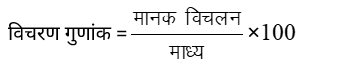

· भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है-

· विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं।

1. 25% से कम परिवर्तिता:-

· पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी-पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा का पूर्वी मैदान, उत्तरी-पूर्वी भारत, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर का दक्षिणी-पश्चिमी भाग।

· इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेमी. से अधिक होती है।

2. 25-50% परिवर्तिता:-

· भारत के शेष भाग

· इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50-100 सेमी. के बीच होती है।

3. 50% से अधिक परिवर्तिता:-

· पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी जम्मू-कश्मीर, दक्कन पठार के आंतरिक भाग।

·इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेमी. से कम होती है।

मानसून और भारत का आर्थिक जीवन:-

1. भारत की 64 प्रतिशत जनता भरण-पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मानसून पर आधारित है।

2. हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है।

3.मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है।

4.वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है।

5. भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं।

6.मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है।

7. उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है।

8.भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है।

Download complete notes PDF…..

Click & Download Pdfअगर आपकी जिद है सरकारी नौकरी पाने की तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को अभी जॉइन कर ले

| Join Whatsapp Group | Click Here |

| Join Telegram | Click Here |

अंतिम शब्द –

| General Science Notes ( सामान्य विज्ञान ) | Click Here |

| Ncert Notes | Click Here |

| Upsc Study Material | Click Here |

हम आपके लिए कक्षा 6 से 12 के ऐसे ही नोट्स Ncert Geography : Seasons in India ( भारत में ऋतुएँ नोट्स ) टॉपिक अनुसार उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मैटेरियल निशुल्क प्रोवाइड करवा पाए

Leave a Reply